在中国和尚为什么不能吃肉(和尚是因为虔诚规定的吗)

在中国和尚为什么不能吃肉(和尚是因为虔诚规定的吗)

佛教刚传到中国那会儿,中国和尚走的是印度模式,托个大钵,挨门挨户乞食,讨到什么饭菜就吃什么饭菜,丰俭皆宜,荤素不挑。如果赶上谁家办喜事,被施一碗红烧肉,他们也是照吃不误,因为当时中国和尚可以动荤腥。

但是,南北朝到隋朝年间,中国的出家人从杂食主义者演变为素食主义者。

这一改变是如何发生的?从总体上说,与两位皇帝和一群文人有关。

一、梁武帝萧衍率先倡导僧人吃素

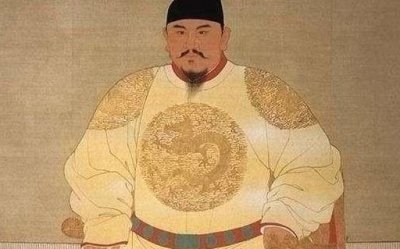

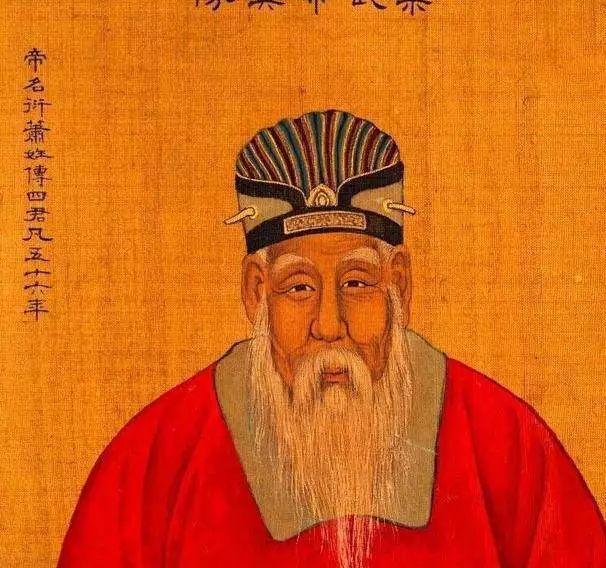

南北朝时期的梁朝,出了一位信佛的皇帝——梁武帝萧衍(464年-549年)。

梁武帝信佛,信得那叫一个狠。一般人往功德箱里捐点零钱就行了,萧衍则是从国库里大笔大笔往寺庙划拨财政收入。这还不要紧,随着萧衍年龄变老。

他竟然拿出了“爱江山更爱释迦”的劲头,几次离开皇宫,住进寺院,坐在蒲团上,一闭眼就是一天,谁叫都不睁开。若不是大臣跪满一地苦苦哀求,他差点就剃头出了家。

梁武帝对佛教如此痴迷是有原因的,当年他为了当皇帝,杀了不少人。两位南齐皇帝让他弄死了,多位前朝大臣也被他鼓捣得家破人亡。

按照佛家的说法,梁武帝的杀业极重,属于直通十八层地狱级别。

佛教有个特点,对于"罪业深重"的人,越信佛会越怕,越怕就越信……直至无穷。萧衍自知双手沾满了鲜血,对后世充满了恐惧。

可是,天天害怕也没用,得想辙。

一次,梁武帝读《大般涅经》的时候,看到一段劝人"戒杀"的佛语,他灵机一动,找到了自我赎罪的办法。

萧衍连发五条诏书,要求自今以往出家人只能吃素,不得食肉。同时要求,禁肉措施必须落实到每一座寺院、普及到每一位出家人。一僧吃肉,全寺挨罚!

梁朝的和尚一看,着急了,向梁武帝反映情况:

1.印度和尚能吃肉、其它地方的僧人也能吃肉、汉代以来四百年出家人都能吃肉,为什么轮到我们却不能吃了?

2.没有肉吃,气力不足,素嘴和尚念不出好经。

梁武帝给出答复:

1.戒杀是佛门永恒的主题,食肉等同于杀生。吃素不但不违背佛教宗旨,相反恰是教义所提倡。

2.出家人每天只是修行,不用参加体力劳动,肉类还是留给劳动人民吃吧。

为了说服众僧,梁武帝以身作则,主动戒断肉食,还写了一篇《断酒肉文》明志。

和尚们知道最大的施主梁武帝动了真格的,不敢不从,被迫改变饮食习惯。

此为汉传佛教吃素的源头!

但是,还没完。

二、僧人吃素的地理边界扩展

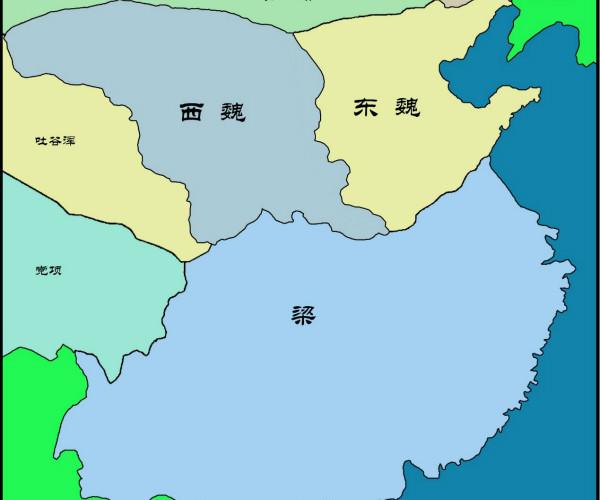

先看下图。

梁朝、东魏、西魏形势图

当时的中国,正处于南北分裂状态,江淮以南由梁朝统治,北方则由东魏、西魏统治,呈现三足鼎立的局面。

梁武帝的禁肉措施在自己的地盘里有用,可是北方和尚不归他管,照样吃肉。

那么,为什么后来北方的和尚也改成吃素了呢?此事与一群文人和另一位皇帝有关。

为了把这个问题说透,我们的故事还要继续讲下去。

549年,梁朝发生了一场千年一遇的祸事。一位名叫侯景的东魏降将,领兵渡过长江,攻陷了梁朝都城建康。86岁的梁武帝被侯景关入冷宫,活活饿死。这就是历史上有名的侯景之乱。

侯景之乱持续了三年,直到552年才被梁武帝的儿子、湘东王萧绎平定。随后,萧绎继承梁朝皇位,定都江陵,史称梁元帝。

梁元帝对佛教的态度较为冷漠,他延续父亲萧衍的宗教政策,仍然不允许出家人吃肉。

梁朝的和尚没有提出异议,也没脸再提吃肉的事情。因为梁武帝之死给了佛教一记重击,时不时就会有人问起:“人家梁武帝一心向佛,结局咋会那么惨呢?”和尚们哑口无言。

中国出家人的饮食习惯,本可以保持南方吃素、北方杂食的状态,直至永远。

但是,历史不断向前发展,尤其在南北朝的乱世里,突发事件格外多。

555年,梁元帝即位的第三年,西魏大军忽然南下,攻破江陵城,俘虏了梁元帝及满朝官员。最终,西魏军队杀死了梁元帝,并将俘获的梁朝官僚集团驱赶至西魏都城长安。

为什么要提到这批人,因为北朝和尚不吃肉,与他们有关。

西魏是五胡乱华后,几经演变发展出来的一个鲜卑族政权。论打仗,北朝人身强力壮,南朝不是对手。但是,在管理国家方面,北方落后于南方。

西魏境内杂居着鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族以及为数众多的汉族土著,各族之间经常闹出矛盾,整个社会就像一盘散沙。西魏统治者想尽各种招数,试图提高全民的凝聚力,都以失败告终。

最后,除了学习汉族制度,西魏政权已经想不出别的办法了。557年,西魏改国号北周。

陈、北齐、北周形势图。(注:550年,北齐代东魏。557年,北周代西魏。同年,陈代梁。仍旧是三方割据。)

560年,周武帝宇文邕当政之后,北周在汉化的道路上,勇往直前。

那批从江陵俘虏来的南士,用处大了。他们在长安被重新起用,授予官职,任务是协助北周搞政治体制改革。

江陵南士给周武帝提供了多种汉化建议,均被周武帝采纳。

特别提醒:直到此时,北朝的和尚仍然可以吃肉。不过,很快他们就不敢吃了。

568年,周武帝与江陵南士进行了频繁接触,他们讨论的核心问题是如何看待佛教。

周武帝已然注意到佛教带给国家的巨大危害。比如,寺院佛像的建造、佛门石窟的开凿,耗费了大量人力物力;再如,僧人不事生产、不服兵役,每天盘坐在豪华的庙宇里,便可丰衣足食,这很不合理。

又如,普通民众卖掉耕牛捐建佛像的事件屡见不鲜,还有人献上所有的财产只为把自己的名字雕刻在佛像的底座上,这又直接影响了民众的生产生活。

周武帝意识到,佛教泛滥对国家和人民没有好处。于是,他想进行宗教改革。怎么改?以儒教取代佛教!然而,儒教是汉族的传统学术,北方人不懂,周武帝只好求助江陵南士。

南士们原本对佛教就没什么好印象。如果不是先帝萧衍信佛信迷了,就不会有侯景之乱。如果不是侯景之乱,梁朝也不会定都江陵。如果不是定都江陵,他们也不会被俘虏到北方。所以,在对付佛教这一点上,南士们与周武帝同心同德。

他们跟周武帝讲:

1.佛教肯定得给拿下,不然北周也危险。我们之前萧衍皇帝身上发生了啥情况,你也看到了。

2.儒教取代佛教,我们愿效犬马之劳。但是,佛教在北方的信众很多,如果硬生取代,难以服众,不如召开宗教大会,以儒释道三教辩论的名义,弘扬儒教,压制佛教。

周武帝认为有理,自568年到574年,先后十几次将僧人、儒士、道士请进宫殿,举行面对面辩论,史称"三教论衡"。

江陵南士是儒教一方的代表,他们满腹经纶,学富五车。即使对佛经的理解,他们也超越一般的出家人。和尚们的文化水平跟南士比起来,大概只相当于初中毕业。所以,每次交锋,佛教一方总是落败。

574年1月9日,最后一次三教论衡的在长安的正殿举行。周

武帝亲自走下龙椅,加入了论辩行列,他痛斥佛教:“释迦牟尼娶妻生子,主不净;佛门允许僧人食肉,教不净;教徒相互攻伐,多罪行,众不净。因为有此三不净,朕要裁撤佛教,以平息百姓的虚幻寄托。”

佛、法、僧是佛门“三宝”,周武帝以“三不净”攻击之,算是从根子上否定了佛教。在这“三不净”之中,僧人吃肉,名列其中。

这还没完。574年6月21日,周武帝发了一个大招,传旨:即日起,北周境内断绝佛、道二教,经书塑像全部销毁,僧人道士勒令还俗,教派财产分发臣下,寺观塔庙赐予王公。

这就是历史上著名的“周武帝灭佛”事件。

北周的出家人完全没想到这样的结局。有的僧人担心受罚,直接蓄发还俗;有的僧人用黑布裹上光头,偷渡到东方的北齐境内,继续信佛。

可是,僧人们的灾难还没结束。577年,北周发兵东进,一举消灭北齐,统一了整个北方。周武帝再次要求,北齐境内同样执行灭佛政策。僧人彻底无路可走,只能转为地下偷摸着信。

不过,与灭佛初期相比,此时的灭佛政策执行得不是那么认真,许多寺院和经书得以保留。578年,周武帝去世后,灭佛政策出现大幅松动,僧人们有了一定的喘息空间。

不过,北方僧人的磨难似乎告一段落,反思却才真正开始。僧人们聚在一起犯起了琢磨,到底什么原因导致佛教行业受此大难呢?难道只怪皇权的残暴吗?

有些聪明的和尚终于醒悟,佛教之所以遭此大难,最根本的原因在于占用了太多的社会资源。僧人们不应该跟政权争抢民众、金钱和土地,也不应该跟百姓争食。

为了防止佛教再遭不测,也为了重新赢回世俗的认可,北方僧人主动要求改变自己。什么斋饭一碗,青灯一对,古佛一尊,他们就喊着够了够了。和尚们还修改了佛门戒律,特别规定僧人不得吃肉。

581年,杨坚篡夺了北周政权,建立隋朝。他重建了许多寺院,召回了不少还俗的僧人,力图恢复佛教的运作。但是,杨坚自始至终没有鼓励出家人重新吃肉的打算。

589年,隋军南下,平定了陈朝,实现了全国统一。在此背景下,佛教开始南北合流。当南方僧人与北方僧人会面时,他们不约而同地发现,原来大家都戒了荤!

自此,吃素成了汉传佛教的重要特色。哪怕在佛教最盛的唐朝,和尚们也没有再次吃肉。

标签: