曾国藩:《冰鉴》中的识人智慧

曾国藩:《冰鉴》中的识人智慧

为什么有的人看着其貌不扬,但是很有魅力?为什么有的人虽然看起来落魄,但并不颓废?一个人长期形成的精气神会不会因为外在环境而轻易改变?

人的相貌,可以修炼出来

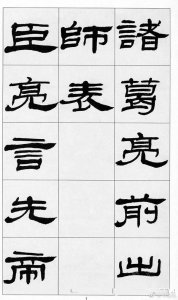

早早到公司,打算这段时间重读《冰鉴》。很多朋友肯定会说,这不是曾国藩的著作。这个问题已有定论,经过名家考证,确实不是。不过里面很多内容,也很经典,值得一读。比之那些玄之又玄的相术,这个算是通俗易懂了。南怀瑾先生曾是说曾国藩有十三套学问,这本书中的学问便是其一。这本书内容可见有可取之处。

我最早读这个,是因为曾国藩识人之明,后来才知道不是他的著作。不过,等我知道这个结果的时候,《冰鉴》已经背的七七八八了,需要找一些相关的书来看看都是怎么解释的,个别的书甚至原文都有个别字词的不同,更不要说译文了。读的目的就是结合这些内容,纠正自己身上的一些不好的东西。

比如这句「容贵整,整非整齐之谓,短不豖蹲,长不茅立,肥不熊餐,瘦不雀寒,所谓整也,背宜圆,腹宜突坦,手足温软,曲若弯弓,足宜丰满,下宜藏蛋,所谓整也,五短多贵,两大不扬,负众高官,鼠行好利,此为定格。」人的容貌可以天生,也可以改,比如说去韩国。最重要的是,自己能控制的部分,一定要控制好,因为人的气质是可以改变的。

这就是为什么有的人看着其貌不扬,但是很有魅力,这部分的内容,其实人是可以修炼出来的。

长期形成的精气神,不会轻易改变

比如说,第一篇,神骨鉴。神是什么?不特指精神,更多地包含了意志、学识、个性、修养、气质、才干、地位、社会阅历等等,骨也不特指骨骼,需要与神结合,骨子里的东西是也。

这就是为什么我们看有的人,虽然看起来落魄,但并不颓废,从骨子里透出来的神,更容易让我们相信,哪怕他一时不如意,将来一定有东山再起的一天。而有的人,西装革履,精气神不足,反而让你觉得这人并非大器之材。这就是一个人的神骨在影响我们对这个人的判断。这就是原书中的「脱谷为糠,其髓斯存,神之谓也;山骞不崩,唯石为镇,骨之谓也。」一个人长期形成的精气神不会因为外在环境而轻易变化。

一身精神,具乎两目。看一个人,看他的眼睛,你大概就能看出来这个人什么性格。后面我们会具体分析。

一身骨相,具乎面部。我们看一个人,往往是先看脸,这是个看脸的时代。人的面部骨骼基本决定了人的相貌。那人的相貌就这样定型了吗?不是,脸上太多肉的,基本上看不出来骨相了,减减,看着相对容易好点,脸上肉少的,看着瘦骨嶙峋的,跟看骷髅头似的,那真要多吃点了。一个人的命相可以从脸部看出来,有的人一看尖嘴薄腮的,要么精明非常要么刻薄要命,我们很少见到那种特别宽厚的人;有的人,看着胖一些,但是为人宽厚,却不是满脸横肉,相处起来就会容易很多。

先看神骨,为鉴人之总纲

他家兼论形骸,文人先观神骨,开门见山,此为第一。

《冰鉴》这句我看了几个版本,有的版本说他家:工、农、兵、商等,文人就特指读书人。有的版本说他家就是其他相术流派,文人特指作者本人。无从考证,有了解的读者,请后台留言指正。

后半句倒好理解了,先看神骨,为此书总纲。(神骨鉴、刚柔鉴、容貌鉴、情态鉴、须眉鉴、声音鉴、气色鉴)

曾国藩这套学问应该说没有什么可以实践的方法,日记中偶有一些句子,他留下的更多的是故事。

相传,曾国藩在道光年间已经是湖南籍相当知名的官员了,那个时候,每逢科举考试前后,都有同乡的学子前去拜访曾国藩。湘军中极具代表性的人物江忠源和曾国藩早年就有过这么一段交往。

江忠源以同乡晚辈的身份去拜访曾国藩,两人交谈甚欢,曾国藩非常赏识江忠源的才华,不时盯着江忠源看。在江忠源告辞之后,曾国藩盯着江忠源的背影,直到看不到后,对左右的人说了句:这个人将来会扬名天下,可惜会悲壮地殉节而死。

太平天国起义后,曾国藩还在京城的时候,江忠源已经带领其所办的团练奔赴广西战场。当时的曾国藩知道后,给江忠源写信,反对他投笔从戎。人们都以为曾国藩这是爱才之举,不愿意让文人出身的江忠源在沙场拼杀。但,谁又能知道曾国藩的苦心呢?

江忠源这人虽然是文人,但是蛮有血性的,在第一次与太平军的作战中,在蓑衣渡伏击太平军,不仅仅重创太平军,还把太平军的南王冯云山给打死了。江忠源也因此成名,后累积军功,从七品知县升任安徽巡抚。

1854年,石达开率兵围攻庐州,江忠源苦战力竭,城破,溺水而亡。

这就是江忠源的命,曾国藩的判断可以说非常准。个人认为,曾国藩对不仅仅在面相,更多的怕是从性格、思想等方面综合考虑的,才敢说这个预言的,看人之准,匪夷所思。

后面我们可以结合一些曾国藩日记中关于识人的内容,一起来分析分析。今天先到这里,马上要到7点了,准备去楼下吃点早饭,然后回公司开始工作。

标签: