崇祯,是一个充满了戏剧性的悲情历史人物,是否真的是个守财奴?

崇祯,是一个充满了戏剧性的悲情历史人物,是否真的是个守财奴?

崇祯,是一个充满了戏剧性的悲情历史人物,有太多的故事,也有太多的争议。比如,崇祯是否真的是个守财奴?在国难当头的时候都不愿拿出自己的私银?

皇帝有钱吗?

明朝中的万历可能是外快收入最多的皇帝。

万历内库外快最多的一项就是矿税。万历二十五年到三十四年,十年时间矿监税总共收入税银5690088两,黄金12437.5两。就算收上来的矿税一两银子都不用出去,全都存在内帑,也总共只有六百万两不到。

皇庄每年49000两子粒银的收入用以供应几位太后的开支。李太后所得大半用于北京郊外的石桥建筑和捐给宗教寺院。

皇帝还有一项主要收入是所谓的金花银。每年有100万两白银,但其中大约有20万两要供应京城中武臣的薪俸。

此外,宫廷中太监宫女的生活费用也是从金花银中支出(金花银是明代税粮折收的银两,主要用于皇帝赏赐,折放武官月俸。原意为足色而有金花的上好银两,又名折色银或京库折银),真正剩下的能够供皇帝直接支配的数量并不多。且金花银收支还要受到户部干涉,并不能看成帝室专门收入。

一旦国家财政遇到困难,这部分收入也就转变成行政或军事费用直接受户部支配。比如1543年,在一次廷议之后,嘉靖皇帝同意让出金花银和皇庄子粒给户部,预期持续五年,但实际上一直持续到1558年。作为御马房和皇家苑囿的草场、牧地很早就已由户部接管,成为定例。因此金花银对内帑的贡献,不能做过高估计。万历还有一项收入,云南每年向宫廷供应黄金2000两,1592年,万历皇帝将这个定额增加到4000两。这4000两黄金也只相当于4万两白银,同样是一笔相当小的收入。

把明朝皇帝中被说成是聚敛搜刮最厉害的万历皇帝所有可能的收入加起来,最多时也不超过一千万两。偏偏一些人笔下的万历皇帝生活穷奢极欲,消费惊人。

清朝编写的《明史》甚至说在万历时期内帑就已用光了,“内府告匮,至移济边银以供之”。这条记载至少说明万历时期积存几千万甚至上亿的内帑留给崇祯,是极不靠谱的。

万历死时,大概给子孙留下了七百万两白银,但这些银子也很快就被充公转交户部,其中大部分被他的两个继承人—泰昌帝和天启帝—转移给各部。

《明史本纪》中说:“四十八年七月,神宗崩。丁酉,太子遵遗诏发帑金百万犒边。尽罢天下矿税,起建言得罪诸臣。己亥,再发帑金百万充边赏。”

天启皇帝把内帑充公作为军饷的记载,《熹宗实录》中也比比皆是,《明史》则对此完全不提。

总之,崇祯即位时内帑空空如洗。

那么有没有可能崇祯依靠自己积累出传说中那么多的内帑呢?崇祯爷爷万历以聚敛而闻名,整整四十多年时间,内帑数量最多也不超过一千万两。崇祯登基十七年,连年用兵,光军费开支消耗就不计其数,他用什么来积累几千万两内帑?

有人说崇祯收没魏忠贤的家产可以得到一大笔钱。查抄魏忠贤家产,天下皆知,如真有很大一笔钱,怎会不传得沸沸扬扬?不必说上千万两,能有几百万两白银,就足够形成轰动效应,作为魏忠贤一大罪状了。实际如何呢?东林党和复社文人对魏忠贤恨之入骨,但偏偏对抄查魏忠贤家产语焉不详。可见,这样的想法于史无据。

崇祯穷不穷?

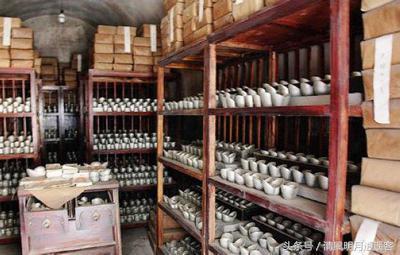

崇祯皇帝自己省吃俭用,吃得少,穿得差,甚至把皇宫里“酒扈器具之金银者”都拿去变卖充作军饷。实际上根据其他资料,崇祯变卖的不仅仅是酒扈器具,还包括皇宫内储存的人参等物品,如李清《三垣笔记》中记载:“上忧国用不足,发万历中所储辽参出外贸易,予时市其中者,上有征也,色坚而味永,与他参迥异。……闻此番贸参,获可数万金。”

当皇帝能穷到这样的地步,日常生活用品拿出来变卖补贴国用,古今中外大概再找不出第二个来。

内帑全拿出来了,皇宫里的器具甚至人参都拿去变卖了,这些还不够,他不得不向大臣以及皇室亲戚请求募捐,无论正史野史都有大量的记载。

《明史·温体仁传》中就有“帝忧兵饷急,体仁唯倡众捐俸助马修城而已”的记载。《明史·薛国观传》中也有类似记载,薛国观倡议向官员勋贵借贷,但最后还是因为受到抵制而不了了之。

在崇祯十年四月二十七日的一次谈话中,崇祯皇帝吐露了自己苦苦哀求大臣勋戚以及地方乡绅们募捐以缓解财政危机,结果无人响应的苦恼和困惑。大意是问达官贵人借钱,他们不肯借;各省的乡绅也不肯捐钱。等到流寇来了,这些钱最后还不是全部被抢光,怎么就愚蠢到这等地步?

崇祯十一年十一月,在君臣的讨论中,又一次谈到头疼的钱粮问题,官员给出五花八门的建议,其中有些人提到向商人借钱:“令在京官与所亲相识商人借贷,少则五百,多则一千、二千、三千,俟皇上财用有余还之。否则各官回家变产还之。”

最后也没商量出个头绪来。到明亡前夕,崇祯实在半点钱都没有,甚至连防守北京城的士兵军饷都发不出来。

不过说起来,明朝官员确实清廉,钱也真不多,并非小气不肯捐。

如不是穷得叮当响,崇祯也实不必受这份窝囊气,以皇帝之尊,到了万分危急的关头,还在死乞白赖地哀求同样很穷的臣僚捐献银子。这在中国历史上甚至世界历史上大概也是空前绝后的奇闻。

标签: