童书变禁书,杨红樱得罪了谁?

童书变禁书,杨红樱得罪了谁?

儿童文学又出事。

出版过《淘气包马小跳》《笑猫日记》《女生日记》的童书作家杨红樱发微博称,作品被一些学校图书馆下架。

图源:新浪微博

理由是:不是推荐书目。

对中小学时期还有记忆的朋友,“推不推荐”二者的区别,应该很好揣摩。

在推荐书单里的,常常是家长会买的。

除了蛋糕被动。

杨红樱不满的,主要是因为个别书目不被推荐,一些学校直接下架了她的作品。

童书变禁书。

这股风刮了不止一两年了。

我们先看看这波是否又莫名其妙——

处于话题中心的,是杨红樱马小跳系列里的《天真妈妈》。

其实早在2020年时,它就被家长翻出来质疑过“教唆自杀”。

罪名好大?

来看内容——

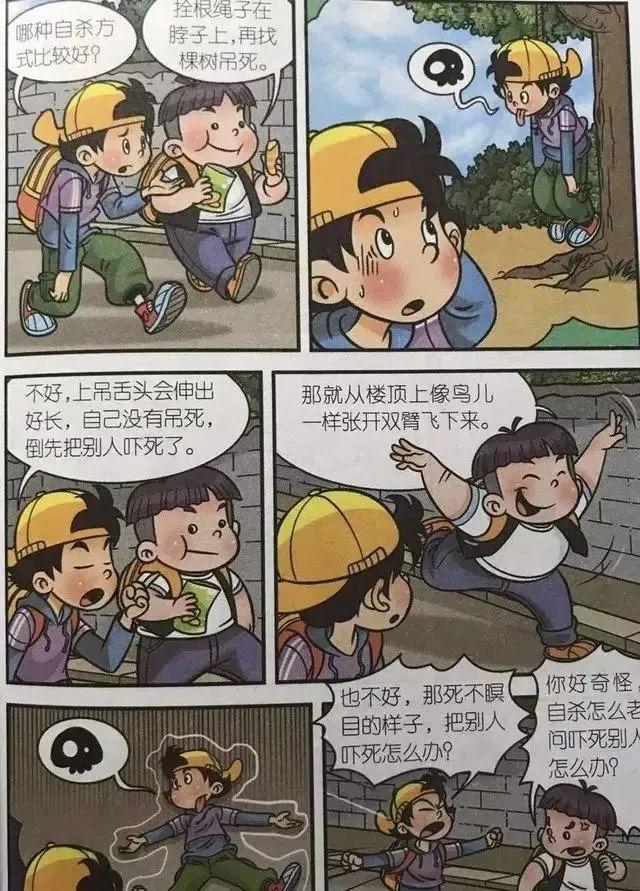

《天真妈妈》中有一段,马小跳由于不想练钢琴,产生了“自杀”的念头。

他和唐飞在路上讨论自杀的方式。

给出了上吊、像鸟一样跳下来的设想。

漫画由于创作模式不同,还直观画出了文字之外的上吊后吐舌头、倒地不起被粉笔描边的两幅自杀结果图。

老实说,是吓人。

虽然完整情节里,唐飞有劝阻,马小跳也只是想想,打个岔就不想死了。

杨红樱也在两年前回应过,教唆自杀是断章取义,相关情节已删除。

但这次,还是再度引发了讨论。

正反方辩论着一个问题——

这是否会使小朋友模仿自杀?

还是能够告诉小朋友自杀就会死,属于一种死亡教育?

毕竟不是书里不写,小朋友不看,就不存在死亡了。

图源:新浪微博

这讨论让我想起同样因为有自杀描写,家长举报后下架的另一本书。

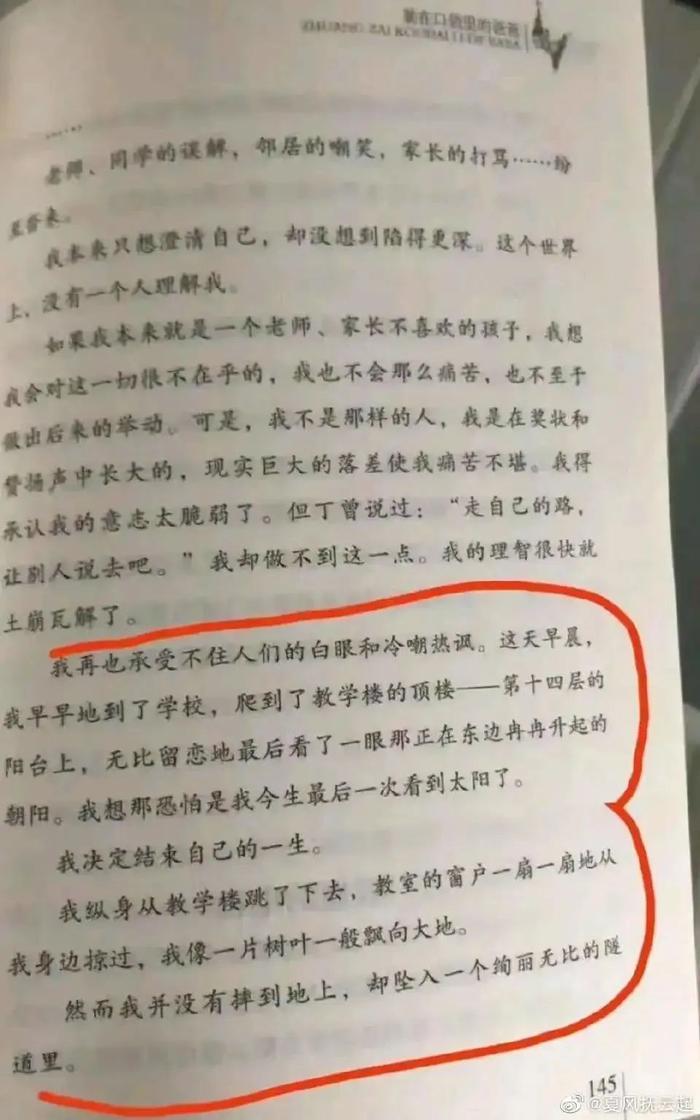

杨鹏的《装在口袋里的爸爸》系列丛书中的一段——

《装在口袋里爸爸》

小主人公杨歌决定结束自己。

但跳楼后居然没有死,而是进入了另一时空隧道。

而家长举报是因为,在和孩子争执过程中,孩子竟然脱口而出“我像杨歌一样死掉就好了!”把他吓坏了。

先说结论:

我不提倡举报,但我认为,此类情节并不算好的死亡教育。

它只是因为死亡教育缺位,被动地承担了死亡教育的责任。

在教育环境抽真空下,它是孩子少数可能接触到的关于“死”这一概念的途径。

好像就补上了死亡教育的空白。

但,它或者只是一朵因为没有,所以大家难辨好坏、都往里头装的蘑菇。

好的死亡教育,像《CoCo》(寻梦环游记),虽然也有虚话,构造了一个死后的世界。

但主人公并不是想逃避到亡灵世界。

主旨也能够让我们(是的,其实不止小朋友,看看微博上成年人的讨论,显然缺失的死亡教育让我们都存在着“盲”)明白,生的反面并不是死,而是遗忘。

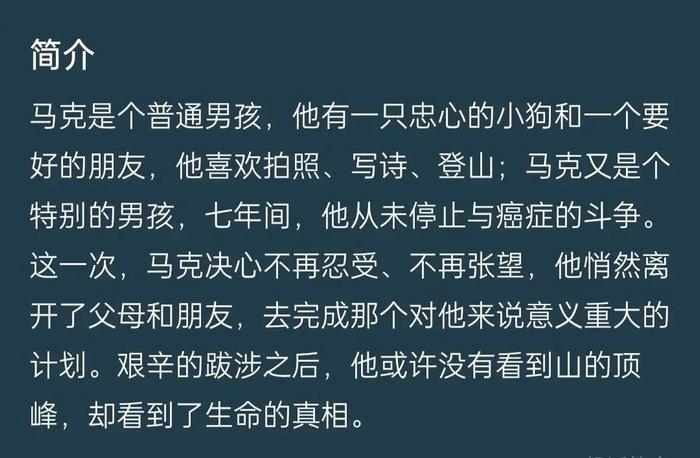

又或是如《意外抽得幸运签》《马克的完美计划》这类以未成年人自杀为主题的著作,书写、讨论并明证了短途生命的价值。

死亡教育的本质,是理解并接受自然。更高阶的,是使人知“死”后,更知“生”。

童书自杀情节的问题,不是表现了死,是似乎将“死”变成了解决问题的方式。

轻率,戏谑,怠惰。

当然,将小事看成天大的事,怎么都过不去,这确实是儿童思维。

但正因为如此窄仄、无助,或者童书作者反而要将重头戏放在解决和疏通。

毕竟在我们的亲子关系中,大多缺少沟通和自责。

不会少的,只有“锅”。

删除,

与其说是避免万一会发生的悲剧,在目前的大环境下,或者也是保护作者。

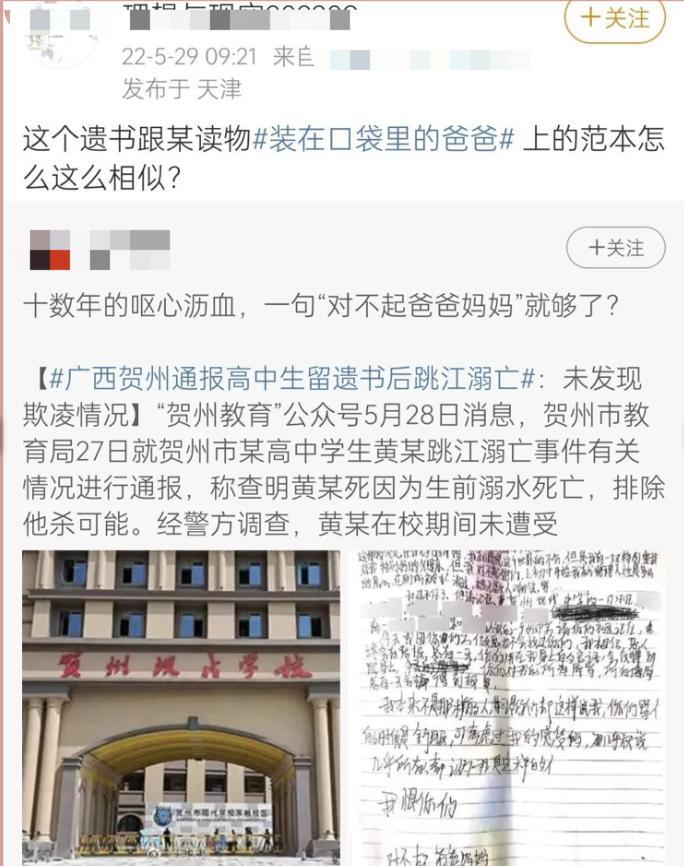

我记得今年5月的一起广西高中生自杀事件,孩子在遗书中控诉自己被同学针对,辱骂等问题。

调查结果却是,他没有遭受校园暴力。

有人反控诉他:十数年的呕心沥血,一句对不起爸爸妈妈就够了?!

有人联想到《装在口袋里的爸爸》杨歌的遗书。

有人惯例惊讶于“现在孩子的心理承受能力薄弱”。

图源:新浪微博

几口锅丢出去。

几座大山压下来。

再无人想,他经历了什么。

与其说,童书自杀情节骇人听闻,童书中的遗书是“范本”。

不如说,它的问题,暴露了教育空白的空子问题。

确实可以去要求作者:还可以怎样更好、更妥当表现。但绝不应该止步于讨论纸面上的“该不该写”。

更应该追问下去的,是脱口而出“我要自杀”的现实中的孩子——

你为什么这样想?

空白的空子。

更直观、更混乱的,其实是我们的儿童性教育。

因为空白,所以胡涂乱抹。

被举报了的。

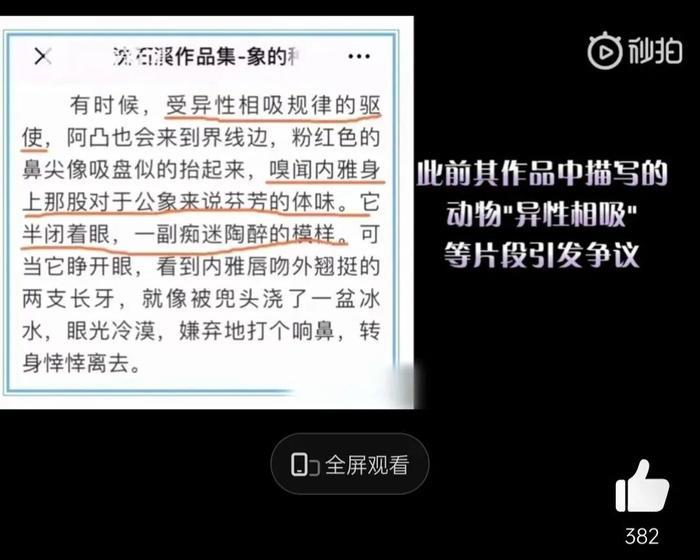

沈石溪通过动物拟人,讲异性相吸的规律,家长们认为很不雅。

但未必拦得住孩子从各种渠道接触“异性相吸”,或是“同性相吸”的现象。

曹文轩编选的《大语文》,被认为“我一50多岁的看了都觉得太那个了”。

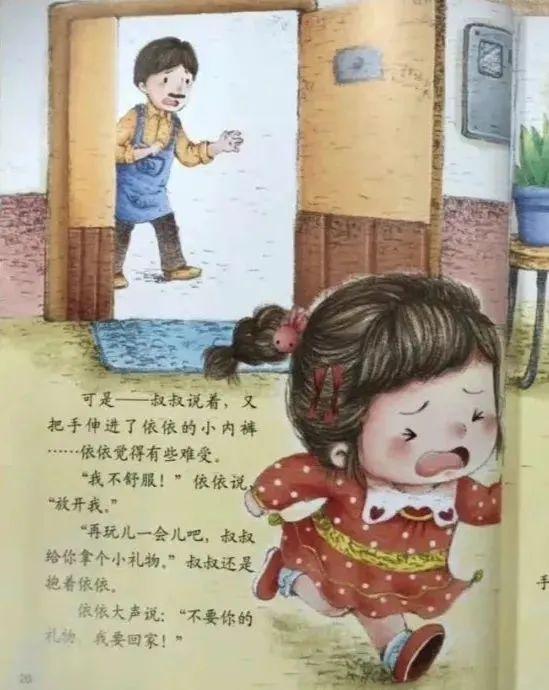

绘本《不要随便摸我》,被评价“我一中年人都觉得过分。”

似乎,连指责都觉得难以启齿。

但却未必拦得住不怀好意的人,向儿童伸出魔爪。

《黑镜》第四季《大天使》一章中讲一位母亲,为了能随时监护到自己女儿的一举一动,接触过什么。

参与了“大天使计划”,在女儿脑中植入了芯片。

不仅她可以及时监测、避免她认为对女儿不好的事情。

女儿一旦接触到任何“不利于成长”的画面和事件,都会自动马赛克,使她听不见也看不到。

然而在这样一种无菌环境里,女儿反而因为不知道恐惧而自残,关闭系统后好奇迸发,进而出现性滥交、吸毒等问题。

良性缺位,并不能令恶性消失,反而更容易被它挤占。

无菌环境,也往往会使孩子失去抗体。

虽然从当下网络舆论看,似乎相当一部分人已经认识到了“你觉得对孩子的性教育太早,坏人可不觉得”。

也即,我们意识到了缺失带来的恶果,

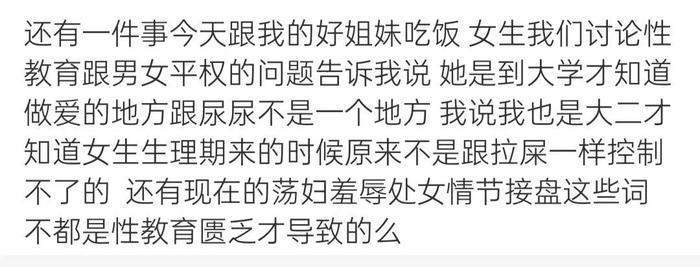

但我们性教育的空白问题,还是空大滥鱼多。

还是挣扎在“你不要摸我”的边缘线上。

除了身体不被侵犯,孩子甚至大人对自我和异性身体构造的认知严重缺乏。

不好笑的笑话——“你控制一下你的月经”

乃至于更幽微的,对正常生理现象(如女性月经)和身体变化的看法和感受,

精神层面的自我悦纳、自信等等,更是少被关怀。

而这造成的影响,往往是在童年、青春期就印在人生底色上的。

这次搜集网络分享时,我发现有很多和我有一件共同经历的女孩:

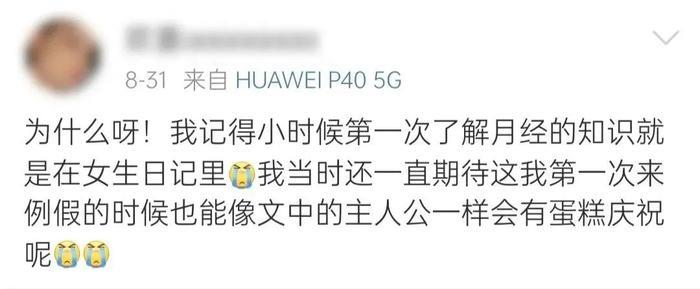

对于生理期的认知,来自杨红樱的《女生日记》。

2006影版《女生日记》(杨紫 饰 冉冬阳)

并且都和我一样,清楚记得冉冬阳第一次来月经时,描写她感觉像“拉肚子”,她的表姐买了蛋糕,庆祝她成为少女。

图源:新浪微博

也看到很多女孩这样自然、欣悦的初始认知,慢慢被家长的喝止、老师屏退男生的举动,染上一层讳莫如深的“羞耻”。

图源:新浪微博

这份羞耻,不是一开始就存在的,是它找上我们的。

我们明明知道。

但再次消弭它,回忆起来,却几乎用掉了整个青春。

最后我想聊聊我们的儿童文学。

其实,这次事件我比较意外的是:

原来现在的孩子也还是在读一些,我们小时候读过的读物。

有喜,有忧。

喜的当然是那句戏言——

“你们家长说这书有毒,我看它长大的,它有没有毒我能不知道吗?!”

也即,哺乳过我们人格形成的好东西,或许也能惠及现在的小朋友。

次次引爆网络的“没流绿血就举报”式家长围攻下,他们倒也并不像我们想象中的只能去看xxxx,童年水深火热。

忧的,是儿童读物更深层的许多问题,还没有被提出,更没有被改善。

我们青、幼时阅读过的一些作家,其实也并不完美。

流量奇高的杨红樱,销量收入长期力压成人读物,近年来,部分作品却常常身陷“抄袭质疑”(尚无定论)。

而回忆起来,她的书其实也有时代原因造成的思想上的窄缺。

比如对于像丁文涛(《淘气包马小跳》丛书的人物)一类的“小大人”“好学生”,红姨给的友善度就差些。

甚至在笑猫系列《转动时光的伞》中,直接用“人生输家”命名丁文涛一章。马小跳成了市长,主角团各个人生赢家。

而小时了了,刻苦努力的他,只是个靠边站的普通银行员工。

《转动时光的伞》

这其实就有唯分数论、个性教育严重缺失的年代,很多作家为了鼓励和唤起“淘气包们”共情,矫枉过正的一面。

以及我个人最喜欢的童话大王郑渊洁。

如今还在5G上网,妙语连珠,把小网友拿捏得死死的。

郑的作品是多体裁的,不论是耳熟能详如《舒克贝塔》《皮皮鲁与鲁西西》。

或是回顾多少有些cult风的《魔方大厦》。

《舒克与贝塔》《魔方大厦》

在我看,都是超时代的。

真正臻美于蒋风在《儿童文学概论》中提出儿童文学的六大特性——

现代性、故事性、幻想性、成长性、趣味性、朴素性。

但也会有人觉得,他太钻反对应试教育的牛角尖,夸大个例成功,存在侥幸心态,实际并无有效方法。

而这,实际暴露的是一种文学的无力。

再看到现实层面的问题——

郑渊洁时不时就嫌弃一波的老冤家(郑未必认同其能成为自己冤家)曹文轩。

印象中静美的文字,和同样印象深刻的在校园里忙碌售书的身影。

郑批判的“童书(半强制)进校园”,造成推荐课外书目僵尸化的问题,确实都是值得思考和审视的。

而不应该只是他一个人在那呼吁。

但这些存在,比较我们目前对于儿童文学所提问的,似乎都“太深了”。

我们只是一次次兜转在家长举报,网友围观,一哄而散的套路里。

这种看似有在提问、关怀儿童文学,实际并没有推动其真正进步。

只是构成了一种“淘汰残次”的错觉。

尤其,空白露出,取代它们的该是什么?在哪里呢?

我们没有继续追问。

一本童书,几个作者,几代人都在读,还在读。

可以是最好的褒奖,也可以是发展怠惰的证明。

简单粗暴的举报下架背后,常常也包藏着真正的创口。

《儿童文学》印在封底的——

“本刊适合9至99岁公民阅读。”

曾是中国儿童文学最童心壮志、神采飞扬的标志。

但是,多歧路,今安在。

它要走的直路、弯路,都还很长。

标签: