天时、地利、人和与战国理性精神

天时、地利、人和与战国理性精神

作者:李秀男(中国人民大学哲学院博士后)

《孟子》书中留下了许多脍炙人口的名言,天时不如地利,地利不如人和(《公孙丑下》)就是其中的一句,这句话强调人的作用有时候比天地的作用更为重要,大大凸显了人的主观能动性,具有强烈的理性主义精神,直到今天依然闪耀着思想的光芒。

可是,孟子为什么要说这句话呢?仔细考察下来,我们发现竟然和当时流行的兵家思想有很大关系。

先秦时期有着非常发达的兵学,兵学领域中天时这一概念往往与时日占断之术有关,地利的概念除了作战时的地理条件之外,也涉及地理占断的内容。

由于战场的形势充满了不确定性,战争的结果充满了偶然性,人们往往希望通过预测术以预知吉凶,从早期的龟卜筮占到兵阴阳理论的出现,都体现出浓厚的迷信色彩。

兵阴阳理论是在阴阳学说影响下产生的军事理论和军事术数,孟子生活的战国时期,正是兵阴阳理论盛行的时期。

此时天时、地利、人和的说法应该非常流行,但是《孟子》为什么要特别强调人和呢?这句话里面实际上暗含了孟子等先秦诸子对于兵阴阳理论的否定和批判。

一

先来看天时,西周时期在大举出征时,史官往往随同出师以征问吉凶,《周礼·春官·太史》记载史官抱天时,与大师同车,郑玄注曰:大出师,则大史主抱式,以知天时,处吉凶。

意思就是,出师时太史往往通过式占来模拟天文占断,以预测出兵的时机,在这里天时指的就是太史用于占断时日的式盘。

因此,兵学理论中天时这一概念往往与择日之术相关,并且常常延伸为对于天或天道的遵循。

《司马法》中就将顺天解释为奉时,《定爵》篇中说时日不迁,龟胜微行,是谓有天,将不违背时日占断的结果与得到胜利的龟卜预兆共同视为得到天道归属的体现。

《孙子兵法》也同样尊重天时,比如《孙子·计》篇中说天者,阴阳,寒暑,时制也,曹操释之曰顺天行诛,因阴阳四时之制,意思就是杀伐之事要按照阴阳与四时变换的规律来进行。

在湖北江陵张家山汉墓中出土的记载吴王阖庐和伍子胥对话的兵阴阳文献《盖庐》中,更是将天时直接解释为天地为方圜,水火为阴阳,日月为刑德,立为四时,分为五行,顺者王,逆者亡,此天之时也。

因此,西汉时期的《淮南子·兵略训》中有这样的总结,明于奇胲阴阳刑德五行望气侯星龟策禨祥,此善为天道者也。

奇胲阴阳刑德五行望气侯星龟策禨祥,都是当时流行的时日选择的方式。

由于神秘的天意往往难以预知,因此在先秦兵家看来,天时决定了一个国家的生死存亡,通过占断问卜可以预测冥冥之中的天意,从而对军事行动作出决定。

因此,东汉末年的赵岐就是从兵阴阳的角度注释《孟子》天时不如地利的,天时谓时日支干五行王相孤虚之属也,时日支干五行王相孤虚,都代表了先秦时期流行的种种时日选择的数术。

战国时期术数种类繁多,在占算具体的事物之时往往发生抵触,这一现象一直持续到汉代。

《史记·日者列传》记载:孝武帝时,聚会占家问之,某日可取妇乎?五行家曰可,堪舆家曰不可,建除家曰不吉,丛辰家曰大凶,历家曰小凶,天人家曰小吉,太一家曰大吉。

辩讼不决,以状闻。

制曰:‘避诸死忌,以五行为主。

’这条记载充分体现了战国至秦汉时期数术盛行,术家众多的历史现象。

各类术家往往根据自己的理论得出不同的占算结果,而又往往难以经得起实践的验证,孟子否定天时,强调人和的思想,针对的正是类似的历史现象。

而这一现象在后世逐渐被忘却,宋代的《武经七书》中删改了大量兵阴阳的内容,导致宋代以后的术数知识十分匮乏。

因此南宋时期的张栻《癸巳孟子说》中将这句话解释为所谓天时者,用兵乘机得其时也,已经完全抹去了兵阴阳的痕迹。

但是,从孟子所处的时代来看,赵岐的注释应该更符合于当时的理解。

再来看地利,地利概念主要是依据地形的阴阳、高下、远近、生死、左右、牝牡等来选择适合战争的地形,这种选择一方面与战争实践的总结有关;另一方面也包含着浓厚的地理占断的因素。

这一内容出现在很多兵学著作中,例如《孙子·计》篇曰:地者,高下、远近、险易、广狭、死生也,死生一词就包含了术数规定;银雀山汉简《孙膑兵法》的《地葆》篇介绍了对于作战有利的地形,并将地形与阴阳五行的规定联系起来;此外银雀山汉简还出土了《汉书·艺文志》兵阴阳类的《地典》一书的残篇,其中也大多是兵阴阳中地理占断的内容;《淮南子·兵略训》中也有总结:所谓地利者,后生而前死,左牡而右牝。

一般来说,兵阴阳理论以左前(东南)为阳,右背(西北)为阴,作战时要向阳背阴。

银雀山汉简本《孙子》佚篇《地形二》所说的右负山陵,前左水泽,就是兵阴阳看来最好的地理形势,左前以水泽形成天然的防御,右后背靠山陵又可以进退有据。

因此兵家往往将河流溪谷等低下之地称为死地,将高山丘陵等高险之地称为生地。

作战应该面向死地而背靠生地,也就是《孙子·行军》所说的前死后生或者《孙膑兵法·八阵》的居生击死,这样可以充分利用地利优势。

春秋时期以孙武为代表的兵家是回避攻城的,关于地利的总结也多为野战的经验。

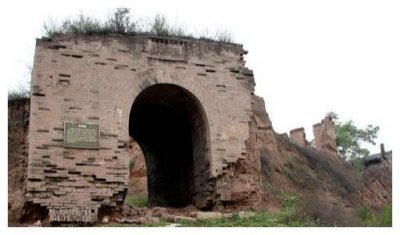

但当历史进入孟子所处的战国时期,城池在国家政治生活中的作用越来越关键,攻城问题尽管艰难,却再难以回避,地利的概念也渐渐与城池的坚固程度联系在一起。

这一时期的兵学著作也强调攻城的重要意义,例如《尉缭子·攻权》认为进攻敌国时要栖其大城大邑。

银雀山汉简《雄牝城》根据攻城经验对城池的种类进行了划分,如依照《孟子·公孙丑下》所说的,城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也,这种高城深池应该属于难以攻取的雄城,居于雄城的守城者可以坐拥前死后生的地利。

孟子所指出的,就是尽管拥有地利优势,如果得不到人心的归依,一样会走向失败。

在对这句话进行了解释之后,孟子得出了这样的结论:故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

在孟子看来,统治民众不用依靠疆域的限制,稳固国土不必依凭险要的地势,征服天下无须凭借强悍的武力,施政治国符合民心之所向,天下都会自然归顺,战争来临时也必定会取得胜利的结果。

孟子之言,正是强调了人和在战争中起到的至关重要的作用。

二

经过以上分析,我们发现兵家对于天时、地利的强调与兵阴阳学说有着密不可分的关系。

从时代意义上来讲,兵阴阳学说如同一种颇具时代背景的知识图卷,既融合了一部分当时的天文学和地理学知识,又往往囿于知识的局限而寻求术数的阐释,从而归于迷信的窠臼。

有一部分兵家与兵学著作非常注重这些术数规定,例如深受阴阳思想的影响的《孙膑兵法》以阴阳理论作为军事行动的指导观念,《行篡》篇说:阴阳,所以聚众合敌也,《月战》篇说:天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃,认为行军作战如果不符合阴阳术数规定,即便取得了胜利也会遭受灾祸。

但也有一部分思想家受孟子等人理性主义精神的影响,尖锐地批判天时地利因素中的迷信色彩,清醒地认为人事才是战争中起决定性作用的因素。

这一时期对于天时地利人和三者关系的集中探讨,把重点落在了人和上面。

《荀子·议兵》篇记载楚国临武君与荀子议兵,临武君认为上得天时,下得地利,观敌之变动,后之发,先之至,此用兵之要术,荀子否定了这种观点并指出凡用兵攻战之本在乎壹民,将凝聚民心作为取得战争胜利最根本的因素。

荀子之后的韩非,对待兵阴阳采取了更为激进的态度,在《韩非子·饰邪》篇他以数例凿龟数策而未必取胜的战例说明龟筮鬼神不足举胜,左右背向不足以专战,指出想要依靠术数鬼神取胜,是最愚蠢不过的行为。

战国末期尉缭子虽为兵家,但却坚定反对兵阴阳理论,他在《尉缭子·武议》篇中对当时用兵流行以阴阳术数求胜的行为进行了否定,今世将考孤虚,占咸池,合龟兆,视吉凶,观星辰风云之变,欲以成胜立功,臣以为难,在《战威》篇中他引述孟子天时不如地利,地利不如人和,进一步阐述了重视人事的观点,举贤任能,不时日而事利;明法审令,不卜筮而事吉;贵政养劳,不祷祠而德福。

又曰:天时不如地利,地利不如人和。

圣人所贵,人事而已。

托名于太公的《六韬》成书问题较为复杂,但是可能在一定程度上传承了姜太公的思想,《六韬·虎韬》有将必上知天道,下知地理,中知人事,反映出对天时、地利、人和三要素的重视,杜佑《通典》中保存的《六韬》佚文则体现了人事的决定性意义:用兵者,顺天之道未必吉,逆之不必凶,若失人事,则三军败亡。

总而言之,这一时期思想家们对用兵要素的积极探讨,促成了兵家天时、地利、人和三位一体观念体系的建立,并且大部分思想家都坚定批判天时地利中不合理的阴阳术数因素,认为在战争中起决定作用的还是人和。

中国古代兵学一向注重政治与军事的紧密联结,认为战争的成败取决于执政者能否实施赢得民心的政治举措,也就是是否合于道。

例如《司马法·仁本》将战道归纳为不违时,不历民病,不加丧,不因凶,冬夏不兴师,认为不应在农忙之时或民众困顿之时发起战争,不在敌国有国丧或灾难时发起进攻,避免在寒冷的冬季与炎热的夏季用兵,将拳拳爱民之心彰显于字句之间;《孙子·计》篇说道者,令民与上同意,可与之死,可与之生,而不畏危也,将人民可与君主同心协力作为道的体现;《六韬·文韬》中指出道之所在,天下归之,认为政治举措符合道义,天下之人都会归附。

在各类术数趋于泛滥的战国时代,孟子重申了人和超越天时地利的重要作用,强调得道者多助,失道者寡助,正是古代兵学优良传统的体现。

尽管兵阴阳理论体现了古人试图预判掌控战争形势的方式,但是由于其缺乏依据,难以经得起事实验证,必然会被时代抛弃。

孟子等思想家以基于战争经验的现实考量和清醒认知,强调人和的重要意义,体现出了对人的地位的彰显以及对人的主观能动性的肯定,彰显了现实主义的理性精神。

这种理性精神即便在今天也给予我们深刻的启迪,那就是只有重视人民的力量,才是亘古不变的真理。

道之所在,就是人民所在。

《光明日报》( 2023年03月25日11版)

光明网-《光明日报》

标签: