邹忌在齐国实行改革使齐国成为战国初期最强盛的国家邹忌在齐国的改革为什么不

邹忌在齐国实行改革使齐国成为战国初期最强盛的国家邹忌在齐国的改革为什么不能称为变法

2023-24 邹忌是战国时期齐国人,曾劝说齐威王奖励群臣吏民进谏,主张革新政治,修订法律,选拔人才,奖励贤臣,处罚奸吏,并选荐得力大臣坚守四境,从此齐国渐强。

公元前356年,齐威王刚刚继承王位,就沉醉于声色犬马,不理国事。

九年之间,韩、魏、鲁、赵等国先后起兵侵伐,内忧外患严重,将有亡国危险。

大臣们纷纷上书劝谏,但效果甚微。

齐威王甚至下令,不许左右进谏。

一天,有位读书人来到宫门前向守卫说:我是齐国人,姓邹名忌,善弹琴,听说威王好音乐,特来献技。

守门人通禀后,齐威王同意召见,赐坐,在座前的琴几上放着一把七弦琴,让邹忌弹奏。

邹忌用手摸了摸琴弦,许久不弹。

齐威王问:先生不是善弹琴吗?可你为何只摸琴弦而不弹呢?是嫌琴不佳吗?还是对我有什么意见?邹忌不紧不慢地说:我不仅会弹琴,还专门研究琴理。

齐威王虽会弹琴,但并不懂琴理,便说:你既知琴理,能否给我讲讲?邹忌说:琴者,禁也。

禁淫邪,让人走上正道。

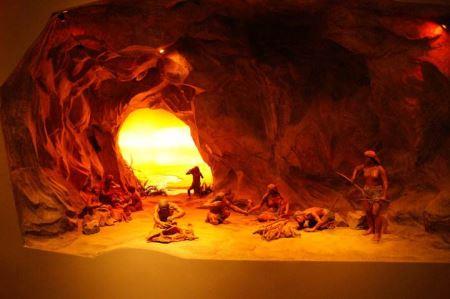

古时伏羲造琴,长三尺六寸六分,象征一年三百六十六天。

宽六寸,象征六合。

前宽后窄,象征尊卑。

上圆下方,好比天圆地方。

五根弦,象征五行金木水火土,依次分为宫、商、角、徵、羽五音。

后来周文王和周武王各加了一根弦,文王加的弦谓少宫,武王加的弦为少商,这好比君对臣的恩惠,君臣相得,政令和谐,这就是治国之道……威王不耐烦地说:你讲得很好,先生既知琴理,对琴音也一定有研究,请你快给寡人弹奏一曲!邹忌见时机成熟,便说:臣是研究琴的,大王是治理国家的。

今天,大王懂国家大事,而不治理国家,这和我懂琴不弹琴有什么两样?我懂琴,在大王面前不弹,使您不高兴。

大王是一国之君,国家治理不好,恐怕全国老百姓也会不满意的。

这一番话击中了齐威王的要害,他顿有所悟:先生以琴向寡人进谏,使我茅塞顿开。

愿听先生治理国家的大计。

邹忌首先劝威王少喝酒,不要贪色。

继而劝他广开言路,重用贤士;清除贪官,奖惩分明;增加生产,让百姓安居乐业;充实军备,逐渐建起霸业……齐威王越听越觉得有理,便将邹忌安排在宫室里听候差遣。

一天,齐威王公务之余弹起了琴,邹忌推门而入说:大王的琴弹得好呀!齐威王听了觉得奇怪:你都没有看见我弹琴的样子,怎么就武断地说我弹得好呢?邹忌说:大王知道我略懂乐理,大弦宽和温柔,是做国君的气势;小弦清廉不乱,是做臣子的行为;乐调时而深沉,时而舒缓,互不妨碍,就像大王你治理国家一样,松弛有度,乐音高低曲折婉转,和谐地统一在一首曲子里,所以我知道大王弹得好。

齐威王说:讲乐理,你讲得头头是道。

但是治理国家、管理百姓,跟弹琴又有什么关系呢?邹忌慢慢道来:治理国家,管理百姓,和弹琴的道理其实是一样的。

琴音回环变化又不互扰,这象征着治国四时有序。

琴音均匀和谐,就如政令细致周全、下达及时,国家就会和谐繁荣。

琴音往复而不乱,就如条条大道畅通无阻,朝纲严明不乱,老百姓自然安居乐业……所以说能将琴音调理好,天下就能平治。

邹忌一番话,让齐威王不住点头:先生触类旁通,寡人大长见识。

遂拜邹忌为相国。

邹忌升任齐国国相后,进行了一系列社会经济改革,在很短的时间内实现了富民强国的目标,使齐国最强于诸侯。

在整顿吏治方面邹忌协助齐威王做了大量工作。

他赏罚严明,注重调查,很快使齐国的吏治出现了新的气象。

其中最典型的事例当属齐威王赏即墨大夫、烹阿大夫的故事。

即墨大夫治理即墨,由于工作勤勉,不喜欢阿谀奉承,所以一些人天天在齐威王面前说他的坏话。

久而久之,威王对即墨大夫印象很差。

在邹忌的劝说下,威王没有听信一面之词,而是暗中派人到即墨进行了周密的调查。

通过调查,得知那里田野得到开发,百姓生活富足,官府里没有积压的公事,齐国的东方因而得到安宁,从而证实了即墨大夫是个政绩卓著的清官。

于是,威王封给他一万户食邑。

而阿城大夫治理阿城,虽然朝廷里赞扬他的话每天都能听到,可是威王派人到阿城视察,却发现那里田野荒芜,百姓贫苦。

原来是阿城大夫用财物贿赂了威王的左右,来求得赞扬。

于是威王当天就烹杀了阿城大夫,并把左右曾经吹捧过他的人也都一起烹杀了。

齐国全国震惊,官吏们人人都不敢文过饰非,努力表现出他们的忠诚,从而使齐国得到了很好的治理。

诸侯听到这个故事以后,不敢对齐国用兵有二十多年。

在举荐人才方面邹忌唯才是举,大量提拔选用有才干的人出来为国家效力。

他推荐田居子去守西河,结果使秦国、魏国不敢东进;他推荐田解子守南城,楚国人就吓得赶紧来齐国朝贡;他推荐黔涿子去守具州,燕国人、赵国人就不敢轻举妄动;他派田种首子去治理即墨,结果政治清明,人民安定;他让北郭刁勃子担任大士的官职,齐国就出现了团结和谐、繁荣稳定的社会局面。

由于邹忌知人善任,能使人才充分发挥自己的才能,再加上齐威王一向以人才为宝,所以齐国的国力日盛。

在广开言路方面邹忌积极利用各种方式劝谏威王,兼听则明,偏听则暗,海纳百川,虚怀若谷,广泛听取臣下和普通百姓的意见和建议。

在《战国策》里,记载着一则邹忌讽齐王纳谏的故事,脍炙人口,传为千古美谈。

故事里面说邹忌身高八尺以上,体形容貌俊美。

有一天早上,他穿着礼服戴上帽子对着镜子细看,问他的妻子说:我跟城北徐公谁美?他妻子说:您美极了,徐公怎么能比得上您呀!城北徐公,是齐国的美男子。

邹忌不太自信,就再问他的侍妻:我跟徐公哪个美?侍妻说:徐公哪能及得上您啊!第二天,客人从外边来,一块儿坐着说话,又问客人说: 我跟徐公谁美?客人说:徐公不如您美。

明明自己不如徐公美,可周围的人却都说自己比徐公美,邹忌从这件事上悟出了治国的道理,那就是如果一个君主只是听左右的进言而不广开言路,广采博收,往往就会得不到事实的真相。

于是他进朝廷见了威王说:臣子确实不如徐公美,臣子的妻偏爱臣子,臣子的妾怕臣子,臣子的客人想对臣子有所求,都说我比徐公美。

现在齐国土地方圆千里,有一百二十座城邑,国王的后官嫔妃左右亲信,没一个不偏爱王;满朝大臣,没一个不怕王;一国之内,没一个不有求于王。

从这点看来,国王看清真相就很严重了!威王说: 说得好。

就发布命令:当官的、当差的、当老百姓的,能当面指责我国王过错的,得上等奖;呈上书信劝谏我国王的,得中等奖;能在公共场所指时我国王过错并传到我国王耳中的,得下等奖。

命令刚发下时,臣子和百姓们争先恐后的上朝进谏,从宫门到殿堂好像集市一样。

几个月以后,还经常有人断断续续来进谏。

一年以后,大家即使想说,也没什么可以向威王提的了。

燕国、赵国、韩国、魏国听到这件事,都来朝拜威王。

这就是所谓战胜敌国于朝廷之内。

正是因为齐威王在邹忌的劝说下,能胸怀宽广,兼容并蓄,齐国才令顺民心,国力大增,一举成为战国初期最强盛的国家。

邹忌在齐国的改革为何不能称为变法?邹忌以琴理谈治国。

邹忌,是一介布衣,不过和其他寻常士子不同的是,邹忌会弹琴,而当时的齐王恰巧非常喜欢听音乐,偏偏这时候的齐王不作为,甚至有点沉迷音乐,邹忌得知后,决定劝谏齐王。

邹忌并不莽撞,他求见齐王的理由是自己会弹琴,想要为表演一番,齐王那叫一个高兴,急急忙忙有请,结果邹忌却说自己的琴理远比弹琴要好,这就勾起了齐王的好奇,结果一番琴理说下来,齐王恍然大悟,因为邹忌说的琴理就是治国大道。

当然这只是邹忌飞黄腾达的开始,因为仅仅三个月后,齐王就任命邹忌为齐国丞相,而邹忌倒也不客气,送上门的大官,不做白不做,但邹忌也确实有治国之才,他针对齐国的现状,在齐国大刀阔斧地进行了改革。

邹忌的改革按照时间来算,和韩国申不害的变法、秦国商鞅的变法,几乎是同时进行的,不过相比较这两人,邹忌的改革就小巫见大巫了,但尽管如此,齐国在邹忌的改革下,依然强极一时。

邹忌的改革以整顿吏治为主。

对于邹忌的变法内容,如果要总结的话,大概有励群臣吏民进谏,主张修订法律监督官吏,严明赏罚,并选荐得力大臣坚守四境这几点,对于鼓励臣民进谏,飞鱼不消细说,因为曾经语文课本里就有这篇文章《邹忌讽齐王纳谏》,如果忘了的话,可以再看看开篇引言部分。

而其中又以谨修法律而督奸吏为核心,这就说明了邹忌的改革,其实只是使君王能够广开言路,不被奸吏蒙骗,督促君主做到耳清目明,使官吏可以兢兢业业,做好本职工作,一言以蔽之,就是革新政治和整顿吏治。

邹忌改革不能长久强齐的原因。

春秋战国,是变法者的天下,而邹忌以吏治的改革,其实只能治好国家表面的病,如果用个成语形容的话,那就是扬汤止沸,因为此时面临着奴隶制的崩溃,国家的改革必须以稳固新兴的封建经济为主。

李悝变法、商鞅变法、吴起变法皆是以取缔旧贵族的特权为突破点,然后把重心转移到经济上来,因为只有富国才能强兵,生产力推动了生产关系的变化,邹忌的改革却对此没有任何涉及,这是邹忌改革不能强齐的最根本的原因。

当然,这不是唯一的原因,邹忌改革时,齐国并没有出台相应的明确的法律条文来支持改革的持久,你或许会说邹忌不是提倡谨修法律吗,但这点史料中并没有相应的文献,而这句话的出处是源自于邹忌和淳于髡的辩论中。

也就是说,邹忌说过这句话之后,或许也是这么做的,但却没有明确国家政策来支撑,这就导致了邹忌的改革,只能维持一代君主,当君主去世之后,继任的齐王也未必会延续改革的路子走,当然历史的发展也证明了这点,这也是为何齐国只是强极一时,而无法一直强盛的另一原因。

而反观商鞅在秦国的变法,无论任何一项变法措施,皆是以明确的法律条文来巩固,这也是为何秦国历代君主为何能一直坚守变法的原因所在了,正所谓:商鞅虽死,而商法不灭。

标签: