行走岳麓山·名胜篇(5):禹王碑

行走岳麓山·名胜篇(5):禹王碑

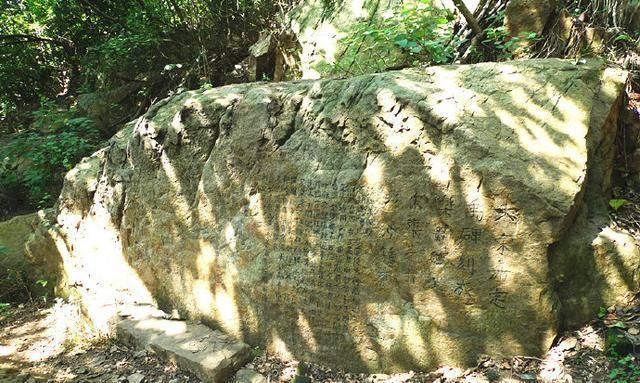

沿着岳麓山山脊往北,在距离山顶不远的地方就能找到禹王碑。这是历史上很有名的一方“名碑”,原刻于衡山岣嵝峰,所以也称“岣嵝碑”。相传此碑为颂扬夏禹遗迹,故又称“禹碑”。早在东汉典籍以及郦道元《水经注》、徐灵期《南岳记》、王象之《舆地记胜》等均有记述。

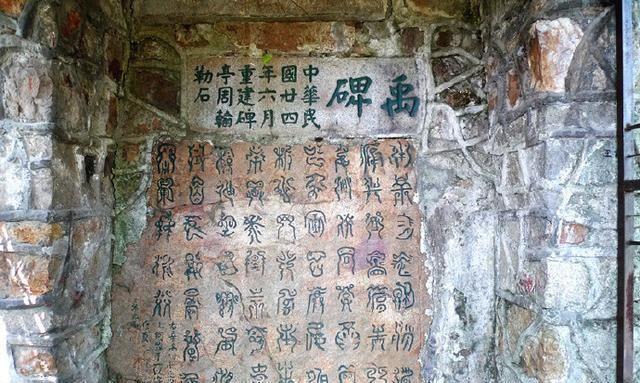

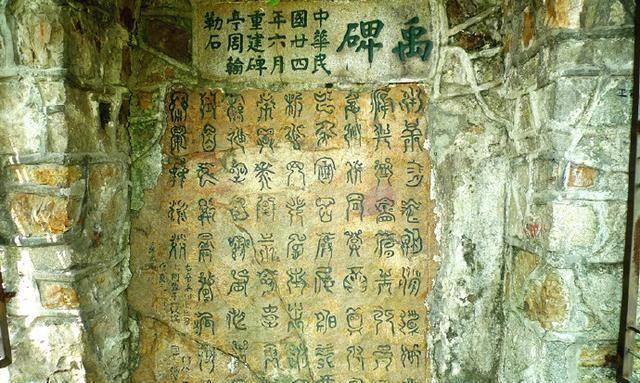

南宋嘉定五年(1212年),学者何致游览南岳衡山,找到这块传说中的石碑,发现其上有七十多个非篆非蝌蚪的文字,无从辨认。他临摹下来,将其重刻于岳麓山。明嘉靖年间,长沙太守张西铭建护碑亭。现在的碑亭为1935年重修。

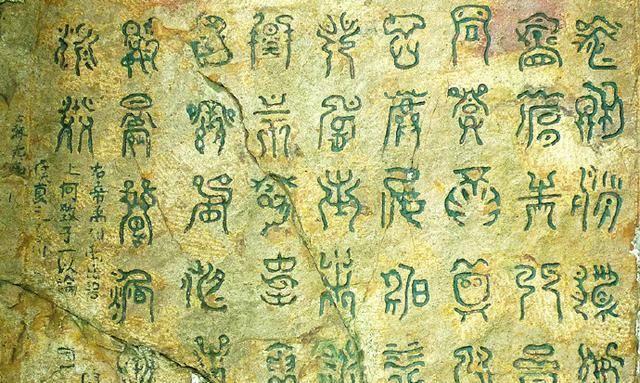

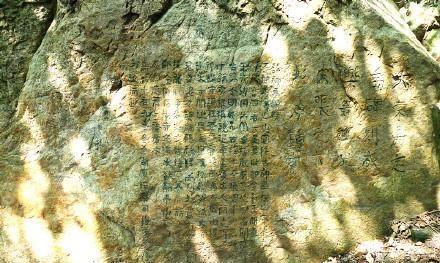

现在这块禹王碑立于碑亭之内,碑高1.84米、宽1.4米,碑文9行,共77个字。碑文形如蝌蚪,似篆非篆,无一字可识。末行刻有“右帝禹刻”四字楷书,据考证便是南宋何致所刻。自明代以来,不少学者对碑文有不同的释义,公认较为“靠谱”的是明代大学者杨慎的释文:“承帝日咨,翼辅佐卿。洲诸与登,鸟兽之门。参身洪流,而明发尔兴。久旅忘家,宿岳麓庭。智营形折,心罔弗辰。往求平定,华岳泰衡。宗疏事裒,劳余神。郁塞昏徙。南渎愆亨。衣制食备,万国其宁,窜舞永奔。”主要意思是,大禹接受舜帝的命令,日夜奔走于三山五岳之间,疏江导河、治平洪水。

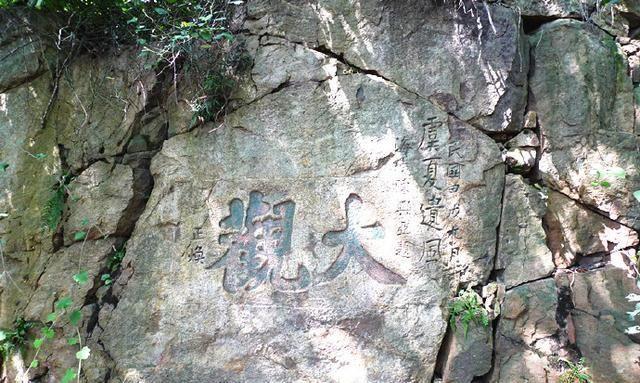

在禹碑北侧,石刻“大观”两个大字,是乾隆年间岳麓书院山长欧阳正焕题刻。南侧石壁有古石刻两通,其一为宋代张之才题刻的“乐舞增光”,题头“大宋嘉定神禹碑刻”、落款“宋张之才钎刻”;其二为明嘉靖七年湖广提学刘汝楠《读神禹碑歌》的石刻。

其实,在其他好多地方如绍兴禹庙、南京栖霞山、西安碑林等也有“岣嵝碑”,但都是翻刻于岳麓山的这方石碑。

2013年,这座禹王碑已经被列为第七批全国重点文物保护单位。

禹王碑下方还有一处古迹,名为“蟒蛇洞”。其实就是一个普普通通的小山洞,相传宋祥符年间有个叫张抱黄的道士,在岩下修炼,丹成升仙而去,由此得名“抱黄洞”。张道士升仙后,洞被蟒蛇盘踞,故又有蟒蛇洞之名。

蟒蛇洞旁边有山泉汨汨流出,泉水被一只小管子导流出来,很多人拿着水桶在这里接水。这是真正的矿泉水啊,我也用喝完的矿泉水瓶子接了一瓶水。在路上也看到不少人背着水桶,想必就是来这里接山泉水的吧。

自禹王碑往下走,经道中庸亭、极高明亭下山。这条山道是旧时登岳麓山的古道,但现在反倒是少有游人从此登山,两座亭子也早已不存。

标签: