春秋时期郑国政治家子产生平 子产结局 子产子女

春秋时期郑国政治家子产生平 子产结局 子产子女

子产(?一公元前522年),即公孙侨、公孙成子,春秋末年杰出的政治家。他在郑国执政21年,无论在内政,还是在外交方面都有卓越的建树。

初涉政坛 功显外交

公元前565年,郑简公刚刚即位,为了表示对晋国的亲好,并向其献媚,他悍然派子产的父亲子国同子耳率军侵略蔡国。刚一交锋就活捉了蔡国的司马公子燮。郑国人都为这次胜利而欢天喜地,举国大庆.唯独年轻的子产不以为然。他忧心忡忡地对父亲说:“小国不推行文教德政而只讲求武功,再也投有比这更大的祸患了。”并尖锐地指出:“从今以后,郑国至少四五年内将不得安宁。”

听到儿子的话,子国很是生气,极其愤怒地呵斥道:“你知道什么!国家军政大事都有正卿来谋划,小孩子乱说会招来杀身之祸的!”

蔡是楚的属国,所以郑侵蔡必然会引起晋楚之争,郑国自然不得安宁。事实上,后来的形势果真就像子产所说的那样。

这件事说明,子产具有超凡脱俗的见识,他能从实际出发,正视小国的现实,对当时的晋、楚两霸有着清醒的认识,从而能透过伐蔡得胜之“喜”,看到日后晋楚伐郑之忧。这不能不说是颇有远见的。子产刚成年即崭露头角,一鸣惊人,预示着一位杰出的政治家即将亮相,登上郑国的政治舞台。那一年,他还不到二十岁。

其后的第二年,郑国发生了一起重大的政治暴乱:执政的子驷被杀,子国也殉难了,子产勇敢地组织国人,抵抗暴徒,并帮助子驷之后——子孔平定了暴乱。又过了九年,子孔与子驷一样专断独行,国人不满,又杀死了子孔。子展继位,拜子产为卿,从此,已过而立之年的子产开始了从政生涯,他登台亮相,首先在外交上连续打了几次漂亮仗。

公元前551年,晋平公以盟主的身份命令郑简公到晋国朝见,郑简公派子产前往。接见时,晋平公厉声责问子产:“郑国为什么要附从于楚?”子产临危不惧,面对晋国君臣发表了一通声情并茂的演说,称自晋悼公以来,郑国与晋国关系友好,虽然有时不能不附从于楚,那也是因为晋国没有尽到保护小国的责任。他接着严肃地指出:“假如贵国能安定敝国,敝国自然会早晚听从,根本就无须贵国来通知敝国朝贡;假如贵国不体谅敝国的困难,只是表面上说一些好听的话,那敝国自然不会接受贵国的命令,而且会断绝邦交而成为仇敌。”子产义正辞严的演说使晋平公自知理屈,再也不责备郑国了。于是,晋、郑两国重归于好。

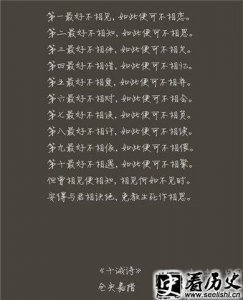

两年后,范宣子掌握了晋国政权,就把各诸侯国朝贡的数字增多,因而惹起郑国的不满。子产连夜奋笔疾书,写信给范宣子,劝他减轻盟国对盟主纳币的负担。这是一篇著名的外交文件。信中说:

据我所知,君子治理国家,所担心的并非缺乏财货.而是忧虑没有好的声誉。假如把诸侯的财货都集中到晋的国库,那么诸侯就会对晋国产生二心;假如阁下也如此自私自利,那么晋国人就会对阁下产生二心……名誉是道德的基础,而道德是国家的基础,国家有了道德基础就不会败亡,阁下为什么不努力树立名誉呢?有好的品德内心就会快乐,内心快乐就会长久安定。……假如心存仁道来培养自己的品德,那么美名自然会传布天下。远地方的人会因此仰慕而来,近地方的人也会获得安宁。但愿能听到人民在赞美阁下,阁下实在是造福人民的恩人,而不愿听到人民说阁下夺取了他们的财物而据为私有。”

范宣子得信后,深为子产的言辞所折服,既高兴又担心,不得不减轻诸侯贡物的负担。这封信中,子产的外交辞令虽很委婉,却绵里藏针,以小见大,以理服人,把纳贡的利害关系讲得很透彻,从而完好地实现了郑国的外交目标,也在一定程度上提高了郑国的地位和子产的声望。

标签: